Um grupo de geólogos do Massachusetts Institute of Technology (MIT) conseguiu, pela primeira vez, calcular com precisão como é distribuída a energia libertada durante um terramoto. A descoberta foi feita a partir de experiências em laboratório, com “mini-terramotos” controlados, que simulam o que acontece nas profundezas da Terra.

Para onde vai a energia de um sismo?

Quando a Terra treme, o que sentimos — o abalo do chão e as vibrações — representa apenas uma pequena parte da energia libertada. O resto dissipa-se de outras formas: em calor, que pode ser tão intenso que chega a derreter rocha, e em fraturas no subsolo.

O problema é que, na natureza, medir exatamente quanta energia vai para cada um destes processos é quase impossível. Foi por isso que a equipa do MIT recriou versões em miniatura de terramotos no laboratório.

Os resultados surpreendem:

- 80% da energia de um terramoto vai para aquecimento da rocha no epicentro, podendo atingir temperaturas de até 1.200 ºC em microssegundos;

- Apenas 10% é responsável pelo abanão que sentimos à superfície;

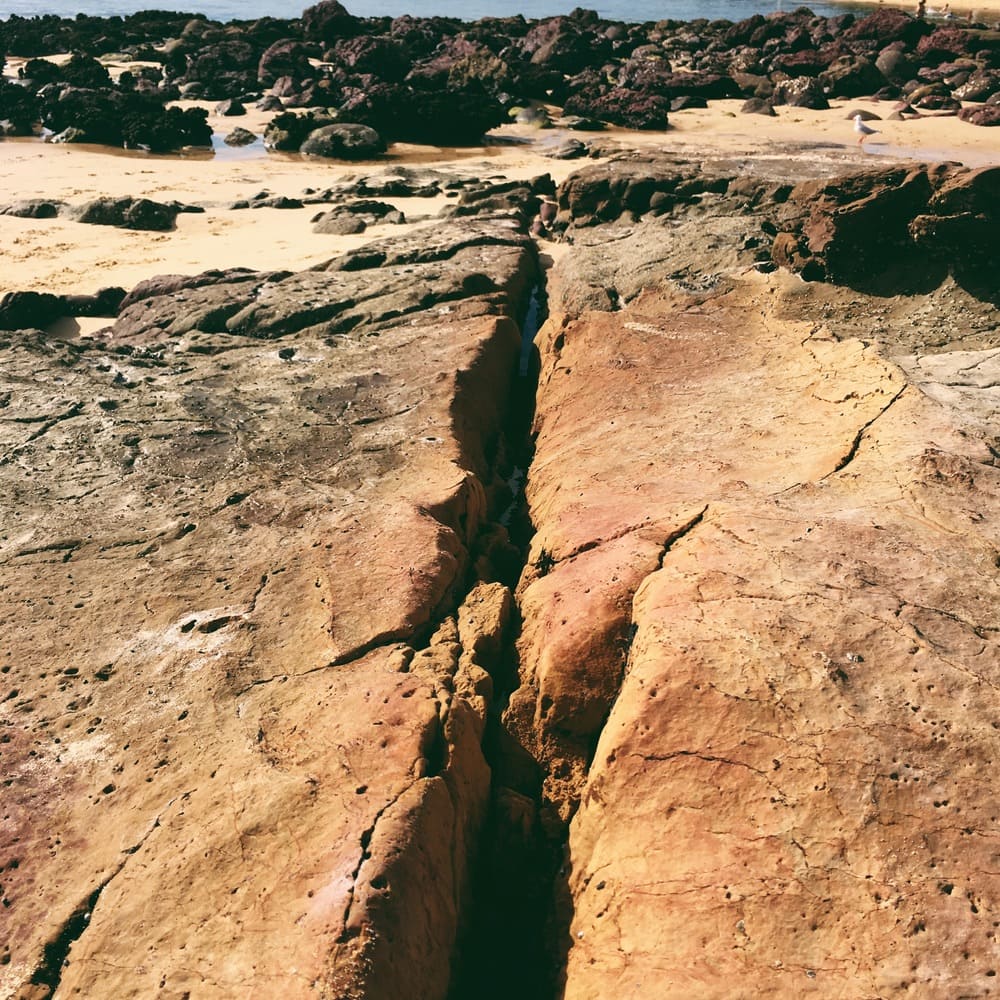

- Menos de 1% vai para a quebra da rocha, criando novas fissuras.

O passado das rochas faz a diferença

Os cientistas também perceberam que a “memória” das rochas, ou seja, o seu historial de deformações causadas por movimentos tectónicos anteriores, influencia o modo como a energia se distribui. Em termos simples: quanto mais uma rocha já foi “mexida” e comprimida no passado, maior é a probabilidade de libertar energia de forma diferente num novo terramoto.

“Essencialmente, o que a rocha ‘lembra’ do passado influencia o quão destrutivo pode ser um terramoto”, explica Daniel Ortega-Arroyo, doutorando no Departamento de Ciências da Terra, Atmosfera e Planetárias do MIT.

Como foram feitos os “mini-terramotos”?

Para recriar sismos em pequena escala, a equipa utilizou amostras de granito — um tipo de rocha comum na crosta continental, onde a maioria dos terramotos tem origem. O granito foi moído em pó e misturado com partículas magnéticas, que funcionaram como sensores de temperatura.

As amostras foram então submetidas a fortes pressões, semelhantes às que existem a 10 a 20 quilómetros de profundidade, a zona onde os terramotos naturais se formam. Quando as rochas “falharam” sob pressão, ocorreram os chamados “lab quakes” (mini-terramotos).

Com sensores especiais e microscópios, os investigadores mediram:

- o calor gerado,

- a intensidade das vibrações,

- e as alterações nos grãos de granito após o evento.

Aplicações futuras

Segundo os cientistas, este tipo de investigação pode ajudar a avaliar a vulnerabilidade de regiões propensas a sismos. Se for possível perceber quanta energia passada foi gasta em abalos, calor ou fraturas subterrâneas, pode estimar-se melhor o risco de novos terramotos.

“Não podemos reproduzir toda a complexidade da Terra, mas ao isolar estes processos no laboratório conseguimos pistas fundamentais para melhorar os modelos de previsão sísmica e a mitigação de riscos naturais”, afirma Matěj Peč, professor associado de Geofísica no MIT.

O estudo foi publicado na revista científica AGU Advances e contou também com investigadores da Universidade de Harvard e da Universidade de Utrecht (Países Baixos).